美女教授颜宁当选美国科学院外籍院士| 2年前为什么从清华大学远飞普林斯顿?

美女教授颜宁当选美国科学院外籍院士| 2年前为什么从清华大学远飞普林斯顿?

4月30日,美国国家科学院(National Academy of Sciences)公布新入选的院士名单,共有100名美国本土科学家以及25名外籍科学家入选。

42岁的中国女科学家颜宁入选25名美国国家科学院外籍院士名单。

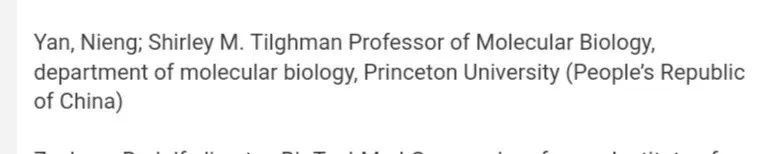

颜宁目前是普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授。

△

颜宁

普林斯顿大学分子生物学系雪莉 · 蒂尔曼终身讲席教授

美国国家科学院外籍院士

在此之前,颜宁其实早就凭借各种“学霸”事迹,多次上过热搜。因此当美国国家科学院公布名单后,她又一次不出意外地上热搜了。

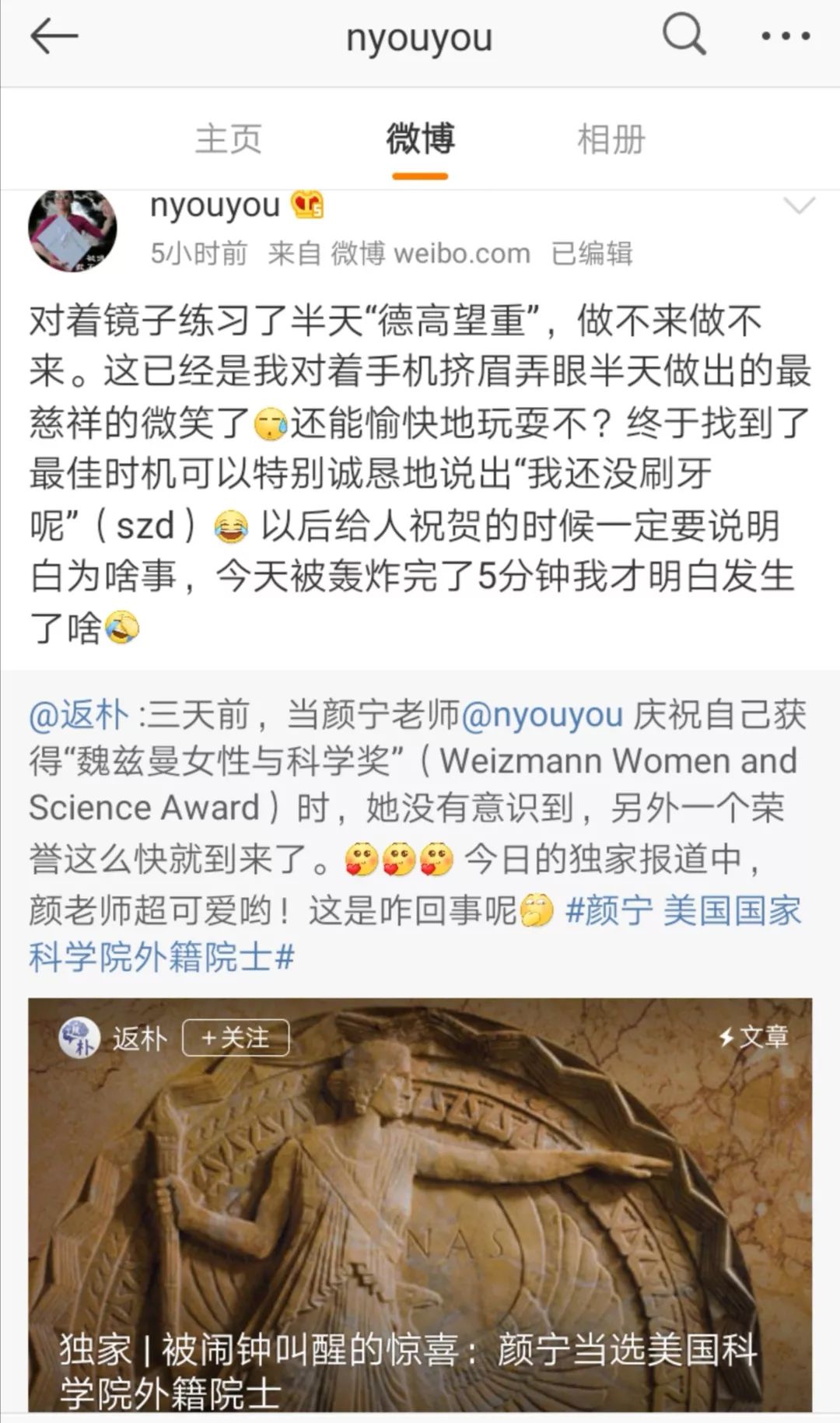

4月30日晚间,颜宁本人也在微博上发表了对这一最新荣誉的感想,称对着镜子练习了半天“德高望重”,“做不来做不来”。并提到自己后知后觉,“今天被轰炸完了5分钟我才明白发生了啥。”

|

这位美女教师凭什么年纪轻轻即获得的美国院士? 而2年前她又是为什么从清华大学远飞普林斯顿?

美国国家科学院虽然是个非政府、民间组织,但是能够当选该院院士是美国科学家能够获得的最高荣誉之一。

入选该院外籍院士有多牛?看看其他几位入选者就知道了。

今年,一同入选的有4位华人:中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任、中科院微生物研究所教授、病原微生物与免疫学家高福,普林斯顿大学雪莉· 蒂尔曼(Shirley M. Tilghman)终身讲席教授、结构生物学家颜宁当选为美国科学院外籍院士;哈佛大学工程与应用科学学院教授锁志刚(Zhigang Suo)和洛克菲勒大学教授、HHMI研究员陈珏(Jue Chen)当选为美国科学院院士。

除此之外,还有2018年菲尔兹奖得主、巴西数学家 Artur Ávila;2016年诺贝尔化学奖得主、法国化学家Jean-Pierre Sauvage以及英国医学研究委员会执行主席、英国生物学家Fiona Watt等众多国际知名学者。

截至今年,该学院已有467名外籍院士。

美国国家科学院官网上的搜索结果显示,迄今为止,已有30名中国籍学者(含已故)入选了美国国家科学院外籍院士名单。

这其中包括十三届全国人大常委会副委员长、农工党中央主席、中国红十字会会长陈竺;中国科学技术协会第九届全国委员会副主席、西湖大学校长施一公;首届国家最高科学技术奖得主、杂交水稻之父袁隆平等。

值得一提的是,在今年美国本土院士评选中,也有两名华人学者当选,他们是哈佛大学工程与应用科学学院教授锁志刚,洛克菲勒大学教授、HHMI研究员陈觉。

与高福、锁志刚等其他几名新当选的院士相比,颜宁因其看似“开挂”的学术成长经历备受网友关注。用“年轻有为”来形容她的学术生涯再合适不过了。

谁是颜宁?/

“开挂”人生

她30岁成为清华最年轻博导,37岁率领平均年龄不到30岁的团队攻克困扰结构生物学界半世纪的科学难题。

1996年

进入清华大学生物科学与技术系;

2000年-2007年

在普林斯顿大学分子生物学系攻读博士学位并进行博士后研究

30岁不到

受聘成为清华大学生命科学学院最年轻的教授和博士生导师;

37岁

率领平均年龄不到30岁的团队用6个月的时间攻克膜蛋白研究领域50年不解,最受瞩目、国际竞争也最激烈的科学难题;

2015年

获国际蛋白质学会“青年科学家奖”、“赛克勒国际生物物理奖”;

2016年

因为在蛋白质结构方面的突出贡献,入选《Nature》杂志评选的“中国科学之星”;

2017年

接受美国普林斯顿大学邀请,受聘该校分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授的职位。

2016年,因为在蛋白质结构方面的突出贡献,颜宁入选《Nature》杂志评选的“中国科学之星”。

2007年,未满30岁的颜宁即从普林斯顿博士毕业回到清华任教,成为“清华最年轻教授”。此后,她的科研成果更令人瞩目——2009年以来,她以通讯作者身份在国际最有影响力的顶级学术期刊《自然》、《科学》、《细胞》上发表了数十篇论文,其中两篇被《科学》“年度十大进展”引用。她还与时任环保部部长、现任北京市市长的陈吉宁,香港科技大学理学院院长叶玉如,国家空间科学中心主任吴季等在2016年被《自然》评为10位“中国科学之星”。

2017年,颜宁离开任教十年的清华大学,成为普林斯顿大学分子生物学系首位雪莉 · 蒂尔曼终身讲席教授——雪莉 · 蒂尔曼(Shirley M. Tilghman)是世界著名分子生物学家、普林斯顿大学建校200多年来的首位女校长,这样的头衔在美国教授序列里被认为是独一无二的。

颜宁的“出走”曾在科学界和教育界引起巨大震动。尽管坊间议论纷纭,但不可否认,过去二十年颜宁“清华—普林斯顿—清华—普林斯顿”的学术轨迹,本身就可以视为中国高等教育和科研水平螺旋式上升的一个注脚。科学本无国界,当一位优秀的华人科学家,为人类福祉去寻找更多可能性时,应该获得的,是期许和祝福。而回首过去十年颜宁的清华之路,我们更应该明白:没有一个高手,是在一夜之间强大起来的。哪有什么天才,只有无比坚韧的奋斗。

让我们来一起听听这个天之骄女的人生故事

颜宁这十年

文字统筹 | 晋浩天

01

“如果在国外,我不会这么高产”

2007年10月,受清华生物系老系主任、医学院常务副院长赵南明教授的邀请,30岁的颜宁从美国回到母校清华,成为清华园里最年轻的教授,向膜蛋白这个充满挑战的前沿领域进发。

“刚建实验室的时候,我都快疯掉了。”颜宁说:装实验台、订购仪器试剂、手把手教学生做实验……曲折之多,进展之慢,让急性子的她直抓狂:“大约有半年我都异常焦虑,后来步入正轨后,就顺畅得多了,感觉做实验跟国外没什么区别。”

自2007年回清华独立领导实验室以来,颜宁发表学术论文数十篇,其中近二十篇以她本人作为通讯作者的论文发表在《自然》《科学》《细胞》等顶级期刊上,其成果两次入选《科学》评选的年度十大进展。速度之快、水平之高,令国内外同行刮目相看。

如今,再谈起当时的选择,颜宁毫不犹豫:“回国是完全正确的选择。”

事实上,早在2012年,颜宁就曾告诉《光明日报》记者,在清华医学院4年多的时间里,她以独立或共同通讯作者身份发表或被接受了9篇研究论文,其中包括4篇刊登在《细胞》《自然》《科学》这三种国际顶级学术期刊上,还有一项研究成果入选美国《科学》杂志评选的“2009年科学十大进展”。

这样的成绩连颜宁自己也十分惊讶:“如果我在国外以同样的起点同样的时间作研究,我不会这么productive(高产)。”

是什么让颜宁的收获有如神助?

“是清华为培养人才奠定的各项基础和推动力。”颜宁说:“专心学术是取得成功的必要条件,而要做到专心致志需要两个前提:良好的硬件支持和优越的科研软环境。”

02

做科研,就要有股“死磕”精神

葡萄糖,地球生物最重要的能量来源。它,究竟如何进入细胞?100多年来,多少科学家为之着迷。

2014年6月5日,英国《自然》杂志揭开了这个源自生命内部的奥秘:由37岁的中国科学家、清华大学医学院教授颜宁率领的80后、90后年轻团队首次成功解析了人源葡萄糖转运蛋白GLUT1的晶体结构和工作机理。

“学术界对于GLUT1的结构研究已有半个世纪之久,而颜宁在世界上第一个获得了GLUT1的晶体结构!从某种程度上说,她战胜了过去50年从事其结构研究的所有科学家。”美国科学院院士、加州大学洛杉矶分校教授罗纳德·魁百克说。

这一次,中国科学家的确打败了数十年来全世界为之苦苦鏖战的顶尖科学家。而在这场历经百年的科研比拼中,创造奇迹的,是一支主干力量完全“本土化”的年轻团队——70后的导师颜宁,80后的博士后邓东,90后的博士徐超、吴建平,以及孙鹏程。

2014年1月17日,颜宁和她的每一个团队成员都没想到,成功的欢欣来得如此之快。

傍晚5点多,颜宁坐在办公室里,紧张地等待着实验数据的收集结果。5个多小时过去了,她给学生邓东打了一个电话。“还在处理数据。”邓东回答,他也从计算室里走了出来,紧张的心情让他觉得,即使一分钟的等待,也仿佛过去了半个世纪。

5分钟后,大约晚上10点半。“哇!”当打开电脑软件查看数据结果时,在场的所有同学不由得大声欢呼。邓东已然抑制不住自己的情绪,激动地跑到导师颜宁的办公室。此时的颜宁,平静地看着邓东,一句话也没说。数据结果一锤定音,这项成果的历史意义,此时无法用言语表达。

这是过去几十年间,美国、日本、德国、英国等国的诸多世界顶尖实验室都曾经或正在为此全力攻关,但始终未能成功解决的难题。在收集数据之后,颜宁实验团队进行结构解析,并将这一成果投向了《自然》杂志。5月18日,该成果在《自然》杂志在线发表后,立即引起世界科学界的关注,充分肯定这是一项“具有里程碑意义”的重大科学成就。

面对世界科学家无从下手的实验,颜宁研究团队用“死磕”精神和严密逻辑收获了科学研究上的完美胜利。

03

追寻科学梦,一支年轻的“本土”团队

“今天,与一堆学生约好唱卡拉OK,我忙完手头事情赶过去的时候,却没人;打电话,都说喝醉了,撤了。我笑骂几句,竟然敢放我鸽子,但完全理解。我知道,邓东太不容易,背负了各种压力,太多期望,我以他为傲!”

2014年5月20日,颜宁的一篇日志,记录下了实验成功后团队成员难得的一次放松。

平均每天12个小时的高强度实验,恒温4度的“冰箱”实验室,实验团队几百个日日夜夜执着地进行着他们好奇而又热爱的科学战役——如果不是亲眼所见,你很难想象,这个创造世界科研领域奇迹的研究团队平均年龄只有20多岁;更难以想象的是,在这个被浮躁裹挟着的社会里,这群年轻人却如此心无旁骛地醉心科研。

究竟是什么力量,在短短几年内就让中国科学家自己的实验室里生长出了世界级的研究成果,更锻造出一支精干的科研“奇兵”?

年轻的团队充满着无限的活力,年龄的相近使他们之间亦师亦友。在这样的团队里,对学生而言,收获的不只是科研成果,更是珍贵的系统的科研训练和成长经历。

“我刚回清华不久,我的同事刘国松教授曾经跟我说过做科学家的三个境界,他的评论对我影响颇深。”颜宁始终认为,探求真理的顽强意志是这个年轻团队能够沉静下来,并最终获得成功的最大秘诀,“第一重是职业,第二重是兴趣,第三重是永生。也许学术论文只有极少数人能够理解,但重大科学发现给社会、人类带来的改变却是不可磨灭的。”

这种对科学梦想的坚定追求,不只是团队领头羊颜宁的信条,更是整个研究团队的气质。

“大约有两年多的时间,每周四、周五的凌晨一点,我都会自动醒来。”那是《自然》《科学》杂志上线的时间,“再困,我也会爬起来坐到电脑前,看有没有人发表类似的成果,没有就松一口气,还有时间,加把劲。”邓东笑言“科学研究没有第二,只有第一。”

好奇、热爱、坚持、锲而不舍和时不我待的紧迫感,正是团队的这种科学精神,让他们一步一步揭开了葡萄糖转运蛋白GLUT1的神秘面纱,迈上了科学殿堂的一座高峰。

04

好的科研土壤,让科学研究自由生长

除了年轻,这支缔造奇迹的科研团队还有着另外一个显著特点:除了导师颜宁,其余的都是土生土长、没有出国留学经历的学生。

“叹为观止。”著名生物学家、清华大学医学院常务副院长鲁白用这四个字总结这项研究成果的科学意义。他同时强调,在今天的社会背景下,颜宁团队的成功更大的镜鉴还在于,如何将成功的经验推广开来,“为什么这里,中国科学家的实验室里能产生如此级别的伟大发现?如果能研究透,一定能助益整个中国科学的腾飞。”

“从事科学研究,最幸福的就是自由感。”颜宁对如今国内的科研环境大加肯定,“随着经济社会的迅速发展,国家越来越重视基础科学研究,连续多年对基础科学领域的投入都是大幅度增长。如今,中国的生命科学研究真的是日新月异,这是我回国前根本没有想到的。”

“不同于以往用论文量、课题数衡量科学家的评价机制,我们进行了一系列的体制机制改革,对于人才评估最看重的是能否将目光集中在全球前沿的重大科学问题上并取得成果。”鲁白如此总结这片给予颜宁团队充分养料的科学土壤,“我们强调原始创新,鼓励学科交叉、协同合作,注重建设研究支撑平台,还鼓励学术批评精神,营造积极向上的科研氛围。”

而更深远的意义在于,攀上这座高峰,不仅对于科学研究本身有重大意义,从未来看,也将惠泽人类。

05

科学研究只有第一

2016年6月2日,清华大学生命科学学院颜宁研究组与中国疾控中心、中科院微生物所高福院士研究组合作在《细胞》杂志发表论文,首次报道了人源胆固醇转运蛋白NPC1的4.4埃分辨率冷冻电镜结构与埃博拉病毒GPcl蛋白复合体6.6埃分辨率的冷冻电镜结构,为看清NPC1介导埃博拉病毒入侵的“门”提供了分子基础。

两年多前,颜宁研究组更是解开了一个困扰全球生物学家半个世纪之久的难题:率先解析出葡萄糖转运蛋白GLUT1的三维晶体结构,让人们清楚看到葡萄糖进入人体细胞的“门”长什么样。

国际蛋白质学会青年科学家奖、赛克勒国际生物物理奖……接二连三的重大发现,让荣誉纷至沓来。可这位青年女科学家却一如既往地淡定。她始终铭记自己走上科学道路时的理想:“发现某些自然奥秘,在科学史上留下自己的印迹。”

科学研究只有第一没有第二,颜宁始终有种时不我待的紧迫感。她每天差不多能有14个小时“宅”在实验室里;如果在攻坚阶段,她甚至可以工作到凌晨五六点。

她追求的是一名科学家的境界:“也许学术论文只有极少数人理解,但重大科学发现给社会、人类带来的改变却不可磨灭。”这种信仰与追求,她也反复讲给组里的学生和更多年轻人。

“经济发展决定中国有多富,科技发展限定中国有多强。让中国的科技实力配得上她的经济体量,让中国的科研成果产生世界影响,我想也正是中国科学家对于国家最根本的使命。”2014年,站在清华本科生毕业典礼上,这位师姐寄语学子。

如今,她最大的心愿,除了做出更多超一流的科研成果,就是培育更多超一流的人才:“希望有一天,看到从我实验室里走出的学生成为各个大学的教授,作出更大的科研成就。作为一个导师,还有什么比看着学生创造奇迹更令人欣慰的呢?”