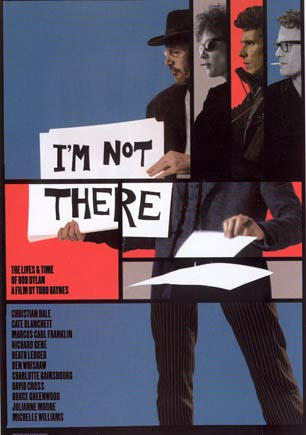

《我不在那儿》威尼斯首发 六演员展现巨星多重人生

诗人、预言家、摇滚明星、流浪儿、冒牌货、叛徒、牛仔、避世者……这样复杂的人生,正如《我不在那里》的片头旁白所说,即便变作鬼魂也具有多重生命———这就是美国独立电影界最有才华的导演托德·海因斯眼中的鲍勃·迪伦。参赛片《我不在那里》通过六位演员塑造的七个角色立体地展现了这位美国“摇滚诗人”的人生。当地时间昨日下午,导演托德·海因斯,两位主演理查·基尔和希思·莱杰出席了该片的新闻发布会。

看《我不在那里》的感受,很容易让人联想起海因斯1997年的作品《天鹅绒金矿》,那部根据华丽摇滚音乐人大卫·鲍伊生平改编的电影曾遭鲍伊本人公开指责。但这一次,迪伦却对海因斯敞开了怀抱。“我很荣幸,甚至非常胆怯,因为这是首部经迪伦本人授权的传记电影(不包括纪录片)。”海因斯说。

发布会上被问及最喜欢鲍勃·迪伦的哪首歌时,理查·基尔和希思·莱杰异口同声地回答《VisionsofJo-hanna》,基尔随即补充说:“要在迪伦30年的音乐生涯数不胜数的好歌中挑选出一首最喜欢的几乎是不可能完成的任务。能影响世界二三十年的音乐人,整个音乐史上也不过只有一两位,而鲍勃·迪伦就是其一。”因此,能够在一部传记片中饰演迪伦,对几位演员来说都是无上的光荣。“我们几个演员全都没拿片酬,所以相信这部电影将很容易回本。”基尔笑着说。

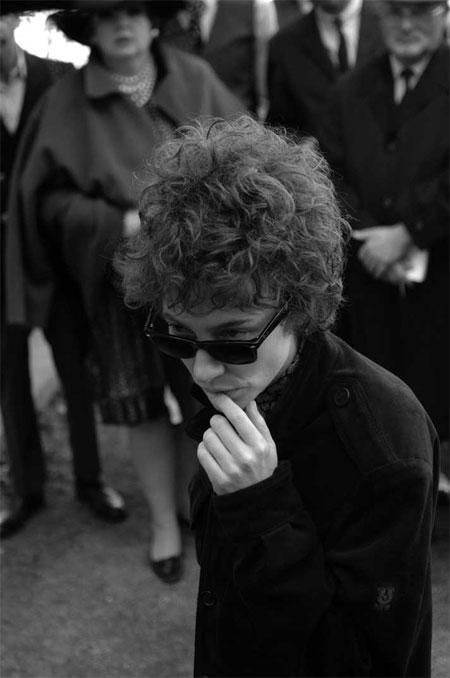

凯特·布兰切特在片中女扮男装再现了备受声名困扰的迪伦,不但造型像极了迪伦,甚至低沉的嗓音都让人感到难辨真伪。然而,海因斯却透露布兰切特刚接到剧本时曾感到“非常恐惧”,“她说这个角色是一个‘恐怖的挑战’。我对她说,‘其实我也感到害怕,但咱们不能在每次有所创新前都先自己把自己吓死吧?’有的时候‘恐惧’也是好事,在与恐惧的搏斗中,人往往能发现自己身上未知的才能。”

谈到理查·基尔饰演的“比利小子”迪伦,基尔自己都觉得这部分故事过于抽象。他说:“开拍第一天,我问托德:‘这个角色到底是什么玩意?我他妈的到底该怎么演啊?’托德回答:‘我也不知道。这个故事是我前两天梦到的。’”基尔表示,这个章节正是一个梦一般的故事,对迪伦的未来提出了某种理想化的假设。谈到本·惠肖饰演的“兰波式”迪伦,海因斯表示诗人兰波对整个上世纪六七十年代的乐坛有着极其重要的影响,“兰波是个真正的天才、反叛者,一个16岁的神,是跨时代的终极摇滚巨星。而迪伦是第一个具有兰波气质的音乐人,尽管之后还出现了帕蒂·史密斯、吉姆·莫里森和科特·柯本,但迪伦是开先河者。”因此他觉得将兰波的故事融入影片非常重要。

《我不在那里》整部影片用迪伦的名曲串起,打乱了时空,摒弃了传统的叙事方式,没有脉络清晰的故事情节。片中更涉及了大量迪伦本人的生平事实,隐喻无数,观众必须对迪伦的生平有所了解才能完全理解此片暗藏的每个玄机。然而海因斯却认为观众没有必要过分追究每个细节的象征意义,“就把它当作一场梦吧,当是完成了一次心灵之旅。”