北京国际电影节副主席:西片来了 烂片小心

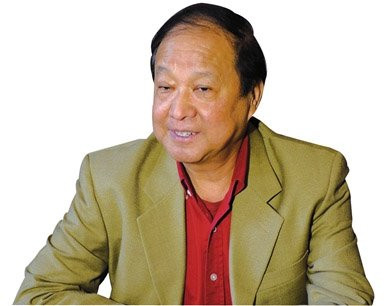

北京国际电影节副主席 张和平

距《第二届北京国际电影节》开幕还有3天。昨天下午,北京人民艺术剧院院长、北京国际电影节副主席张和平接受了本报记者的专访。对于北京国际电影节对拉动首都文化消费、促进首都文化繁荣及首都相关产业发展的作用,张和平谈了自己的看法。

电影市场成长迅速

张和平说,自己学话剧表演出身,1997年之后开始涉足电影。他的体会是,北京这些年来电影市场成长非常迅速。“1995年,咱们北京市电影票房在全国是第22名,跟首都的地位很不相称。在北京市委市政府的努力下,1996年成立了新影联院线,电影票房一跃成为全国第5位。”

进入新世纪,中国电影在许多方面发生了变化。“2011年,北京的影院总数是118家,银幕总数也有上千块。制片方面,以前北京只有北影厂、八一电影制片厂这几家,现在华谊、新画面等实力雄厚的公司相继诞生。北京目前在电影的产量上占了全国的一半,连续5年票房都是全国城市院线的第一。”

“所以,北京举办国际电影节是顺理成章、理所当然的结果,”张和平说,北京作为全国文化的中心,有这样一个电影节是非常必要的,“我们北京的文化生活又有了一个新的更加辉煌的品牌,这是一个非常值得高兴的事情。”

市场产业相互作用

张和平认为,举办北京国际电影节,将会对首都市民文化消费理念的更新、文化消费空间的拓展、文化消费结构的升级产生积极影响。“我接触电影是上世纪50年代初。消费电影作为一种福利、教化和教材。随着时代的进步,人们进电影院的习惯开始形成。电影在革命化地前进,胶片被数字取代。”张和平表示,消费会促进电影制作,而制作又会进一步促进市场的发展。

他认为,电影节的举办会很大程度上拉动文化消费。“会展本身就是一个产业,它作为一个重要的活动的载体,会对北京的旅游、餐饮等方面的消费起很大的拉动作用。”

认真应对“狼来了”

张和平提醒,我们在电影事业上面临的形势还是很严峻的。美国每年34部影片的进入,“‘狼’终于来了,以往粗制滥造的电影生存空间会缩小。电影人应严肃思考和认真对待”。

在他看来,好电影有三点:艺术性、观赏性、思想性。“文学层面是根本,一个思想、文学贫瘠的电影,无论票房多高都不会得奖。”

张和平说,北京这次举办国际电影节,其最终目的应是壮大本民族的电影。对于电影节定位,张和平非常明确:“高端化。无论是嘉宾、参展影片等,北京起点都很高。可以向长春电影节和上海国际电影节学习一些经验。”

世界城市应有包容

本次电影节,也为中外影片的交流提供了一个平台。张和平表示,北京作为世界城市,“坚持民族是当然的,但我们也应该吸收国内外先进的文化,特别是作为首都更要这样。其实我对北京通常总说京味儿文化,这不是一个地域概念。北京有着数百年的建都史,全国、全世界的文化在这块土地上汇合。这种汇合本身就会促进交融,会改变它自身的基因,海纳百川是它应有的气魄”。

像詹姆斯·卡梅隆这样的世界顶级电影人在电影节期间也会来到北京进行交流研讨,同时还有刚刚获得了奥斯卡奖的影片作为开闭幕式影片来放映,“希望通过这个学习让我们得到提高,这符合改革开放这样一个大的趋势。我们正在打造世界城市,应该有一种包容的胸怀。所以电影节在这个进程当中是一个不可或缺的环节。我们的电影人要在这个过程中学会用世界的语言,讲述中国的故事”。