《别离》揭幕北京电影节 观众赞其贴近生活

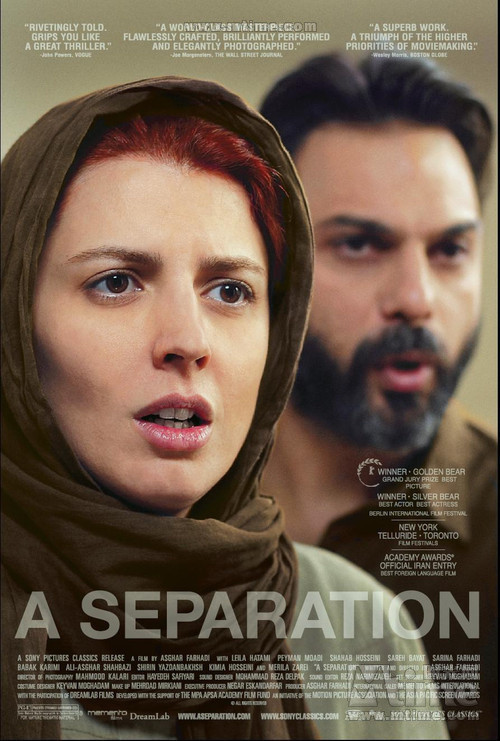

(《一次别离》海报)

4月21日下午,第二届北京国际电影节开幕影片——伊朗电影《纳德和西敏:一次别离》在北京三里屯美嘉欢乐影城首映。《一次别离》是伊朗导演阿斯哈-法哈蒂的作品,这部成本仅30万美金的小制作电影已获得第84届奥斯卡和第69届金球奖最佳外语片奖,以及第61届柏林电影节最佳影片、最佳男女演员奖等多项国际大奖。在影片结束后的对话中,许多观众认为影片情节“真实”,剧本优秀。

是“别离”,还是“分化”

电影《一次别离》对伊朗社会进行了一次细腻白描,其讲述的不仅仅是一对夫妻的离异,更是伊朗社会多个层面的分化。影片开头,纳德与西敏对薄公堂,西敏为了让女儿能接受更好的教育,打算举家移民国外,而丈夫纳德却执意拒绝,要留在伊朗照顾自己患老年痴呆症的父亲。西敏对法官说:“不能让女儿在这种环境中成长。”法官反问道:“哪种环境?”西敏沉默。

这似乎反映了伊朗社会传统和现代两种势力的对抗,西敏是伊朗一部分充分现代化的中产阶级的代表,他们渴望离开伊朗,去国外追求更自由环境和更高质量的生活;而纳德代表的另一部分伊朗人仍在强大的传统观念和社会秩序下循规蹈矩地生活。

女工瑞茨与纳德之间的纠纷是伊朗社会不同阶层之间分化的一个缩影,瑞茨夫妇来自社会底层,生存状况艰难,在没有健全法制保护的社会中过得缺乏尊严。而纳德与西敏代表的中产阶级有房有车,有条件送孩子到国外读书,甚至在法庭上也有更多发声的机会。西敏的丈夫霍佳不止一次用“我们”、“他们”指代两个家庭代表的不同社会群体,而小女儿特梅也在背书的时候提到“萨桑王朝时期,伊朗社会分成上层阶级和普通阶级”。

故事的结尾,两个家庭之间法律纠纷不是通过法律解决,而是瑞茨在宗教信仰的压力下终于吐露了实情,这是否意味着法律与宗教在伊朗社会存在的某种分离呢?

观众:类似故事可以发生在任何法制不健全的国家

放映结束后,凤凰娱乐对话了部分观众,他们中大多数都用到“真实”一词来形容本片,认为情节贴近日常生活。观众黄女士表示:“类似的故事可以发生在任何法制不健全的国家。”观众朱女士则称自己对片中纳德与西敏的女儿特梅的遭遇特别感同身受,因为父母的离异被迫提早面对成人世界的残酷面。也有观众认为这个故事别具伊朗特色,因其“有浓厚的宗教色彩”。观众彭先生认为故事本身并不复杂,但导演的叙事结构安排巧妙,“揭露真相全貌的过程出人意料。”他认为影片的摄影和配乐并不特别出彩,但其优质的剧本决定了它的成功。

放映出状况,影院重放并致歉

作为开幕影片的《一次别离》在放映过程中出现了一些问题,其片源并非胶片,一开始在播放器上调整比例和声音,电流噪音大,中英文字幕上方还出现了《超级战舰》的字幕。在现场观众的要求下,影院进行了重放,主办方也在放映结束后致歉。针对这一状况,影评人木卫二在微博上评论道:“我看不到电影节的专业性以及尊重。”

据悉,电影《一次别离》的内地版权已被香港寰亚电影公司购得,影片目前正在送审之中,如无意外,今年内将登陆全国影院。寰亚电影公司负责人透露,该片在内地上映会以香港的译名《分居风暴》为准。

本文只为传播信息之目的,不代表时光网认同其观点和立场,以及认同文中所述皆为事实。